地下水环境影响分析,地下水环境影响预测

本作品内容为地下水环境影响分析,格式为 doc ,大小 395816 KB ,页数为 33页

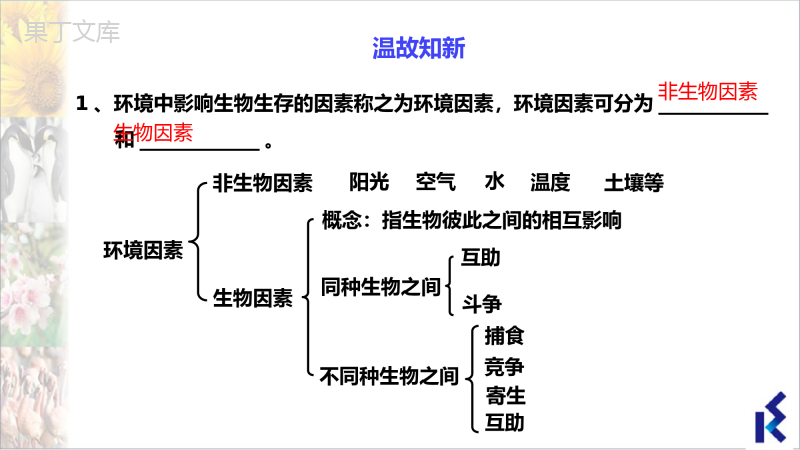

('地下水环境影响分析(一)概述前已述及,地下水环境影响评价工作从内容上大致可分为两类:一是注重建设工程对地下水水质及其介质环境的影响评价,二是与地下水有关的非污染型环境影响评价。早期的地下水环境影响评价工作,更注重三废排放对地下水造成污染,致使水质变差的可能性及程度。注重浅表地层的防渗隔污能力,即评价污废水下渗进入含水层,进而对地下水造成污染的可能性。近年来同时注重了建设工程造成的非污染性的生态环境影响。如:1.大面积的地面硬化会改变地表的入渗能力,减少地表水的下渗补给量,从而影响地下水资源的有效补给。城区附近或多项目连续建设时此类问题比较突出;2.某些工程因大量引水或排水,会使局部范围内的地下水位升高,造成土地盐渍化、沼泽化等,使生态环境发生改变。如水库工程尤其是平原水库及南水北调等类型的大型调水工程;3.因工程供水而大量抽取地下水,会导致地下水资源失衡、诱发地面沉降、地面塌陷等地质环境问题;4.建设工程对植被的破坏除产生地表生态环境影响外,也会影响地下水补给区的水源涵养能力。考虑以上诸多因素,环境影响评价工作不仅要研究分析含水层与包气带的地层结构、厚度、岩性及渗流过程中各种物理、化学作用的强弱,还要注重研究地下水的水量、水质、环境功能和社会利用价值。这其中涉及包气带、含水层、地下水类型、水动力场、水化学场等诸多水文地质因素。(二)分析评价的原则与思路地质环境条件分析是地下水环境影响分析和预测评价的基础,也是定性评价地下水环境影响的基本方法。污染评价和非污染的生态环境影响评价都离不开对地质环境条件的分析研究。地下水运动、赋存于含水介质中,其运动条件、形态,含水介质类型、结构构造,所处地域的地形、地貌条件及区域地质构造等多种因素,使得对地下水的分析研究十分困难。地下水运动及污染是一个缓慢的过程,污染物自身的转化以及与含水介质的作用都包含在这一过程中,在短期内往往难以完全弄清这些变化过程。因此,通过一定的模型,定量的分析模拟建设工程对地下水的影响过程,评价其影响结果是十分困难的。实际工作中,多是对产生污染的可能性、污染途径及可能的影响程度进行总体分析,进而提出防止污染物渗入地下的保护措施。这种做法基于:1.定量评价过于复杂,工作量大、费用高、周期长,定量评价不实用;2.评价工作的目的是控制污染,保护地下水环境;3.地下水环境一旦受到污染,将很难治理恢复;4.地下水是一种宝贵的资源,不管其环境容量如何,均不允许有污染物进入而产生人为污染。因此,分析污染物是否会进入地下水,通过什么样的途径进入,进入的速度相对快慢,会有什么样的污染物进入将可能的结果分析提出,以警示建设者应该注意的问题;将可能的污染方式和途径分析清楚,以提出有效的污染防治措施。有此两点,评价工作的目的就基本达到了。(三)地质环境条件分析的基本内容环境影响评价工作,从水文地质条件方面必须阐述明确下列问题,以使参阅者能建立起工程建设地区的水文地质概念模型及对地下水应用功能重要性的认识。1.地表岩性情况说明包气带的岩性、厚度、结构、透水(阻水)性等。2.地下水类型说明工程建设区的地下水属于那个类型:①孔隙水、裂隙水、岩溶水;②潜水、承压水。3.含水层的基本情况说明含水层埋深、厚度、岩性、富水性、含水层分布及其稳定性等。4.地下水的补给、迳流、排泄条件说明补给来源、迳流途径、排泄方式和排泄途径等。5.水质概况介绍工程建设区的地下水总体水质状况。①自然环境下属于低矿化淡水、高矿化咸水或是高氟水、高硫酸盐水、高硬度水;②后期是否受到工业污染或农业、生活污染等。6地下水的开发利用介绍地下水的开发利用现状、用途、供水方式等。7.评价定性评价地质环境条件的敏感性及地下水资源的重要性。(四)分析评价的方法和步骤1.分析建设工程所在地段是否处于敏感地区和地下水环境条件的敏感地段,分析地下水的环境质量和用途,宏观确定建设项目选址的可行性。城市上游、主要供水水源地及其上游、旅游景观区、生态保护区等属于环境功能要求高的敏感地区;岩溶水分布区、山前冲洪积扇上部、现代河床与古河道等强渗漏区为地下水环境条件敏感地段。在这些地区应禁止上水污染严重的建设项目。必须建设时,应提高评价级别、评价标准和保护等级。含水层的水量大小和水质优劣,决定了地下水的利用价值。同时也确定了其功能的重要性。而我们更多的时侯依此来确定地下水的评价级别和保护等级,确定对工程建设的排污要求,制定对地下水的保护措施。地下水的水量是否丰富,首先取决于含水层的岩性和厚度:粗颗粒、空隙(不是空隙度)大的,富水性强。如粗砂、砾石含水层、裂隙岩溶含水层等;同一种岩性时,含水层厚度大的富水性强;其次取决于地下水是否有充足的补给来源和良好的补给通道。如临近地表水,有固定的压力水头进行补给,有较大的入渗、汇流面积等;补给渠道通畅,可以使地下水的交替循环加快,提高“三水”转化的速度,从而使含水层的富水性变强。更多的情况下,含水层也是补给通道的一部分或大部分。以上工作利用已有的勘查资料,基本能够做到。经过多年的勘察研究工作,各级政府对地质环境条件的敏感性、地下水功能的重要性进行了划分,并制定了相应的防护措施。收集利用这些资料,基本可以完成上述工作。例1:XXX改装厂建设工程环境影响评价该建设工程位于泉水直接补给区的强渗漏带;在城市总体规划上,属于“生态保护隔离带”,是非建设区;在环境保护规划上属于“地下水一级保护区”,环境条件非常敏感。该项工程不符合地方发展建设规划,不符和环境保护规划,严重影响泉水的渗入补给。工程建设对地下水的水质、水量,对当地的生态环境、人文环境均具有不可接受的影响。因此,该工程选址不当,工程建设不具环境可行性。在该类地区,若本着以开发促保护,做一些保护性开发项目时,应就地下水影响进行专门的地质环境影响评价工作。例2:XXX焦化厂建设工程环境影响评价某市位于一较大型的山间盆地内,地表、地下水均较缺乏。水资源缺乏已成为制约该市经济发展的主要因素之一。仅有的少量优质岩溶地下水位于城市上游数百平方公里的石灰岩分布区,建设有多个供水水源地,是该城市居民生活用水的主要供水水源。该建设工程就选址于该片石灰岩出露区。厂区石灰岩裸露地表,基本无覆盖层。其上游有两个水源地,下游有三个水源地,相距不过数公里。该建设工程位于水源地二级保护区内,地质环境条件十分敏感。按照国家环保局、卫生部、建设部、水利部、原地矿部1989年7月10日制定的《饮用水水源保护区污染防治管理规定》第三章第十九条规定,饮用水地下水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定:二级保护区内(对于潜水含水层地下水水源地):1.禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其有严重污染的企业,已建成的要限期治理,转产或搬迁;2.禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站,已有的上述场站要限期搬迁;3.禁止利用未净化的污水灌溉农田,已有的污灌农田要限期改用清水灌溉;化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。因此,该项目不符合国家对地下水保护的有关规定,对城市重要水源地危害明显,该工程选址不当,工程建设不具环境可行性。例3:XXX大型石油化工企业地下水环境影响分析这是一个早期环评工作不够,对地质条件认识不清,选址不当的实例。其厂址选在大片石灰岩分布区的地下水富集带上,虽有较丰富的地下水可取,但环保工作相当难做。厂区覆盖层极薄,局部基岩裸露,防渗隔污能力极差,尽管公司投入了大量资金,做了大量的环保工作,但数十平方公里的厂区,实在无法杜绝油和废水的跑、冒、滴、漏。现实情况是:工程对厂区及下游地下水造成了较严重污染,局部地段石油类污染相当严重,致使水源地报废。需要特别指出的是地下水及含水介质一旦被污染,治理难度非常大这是当今世界发达国家也未解决的难题。如果厂址不是选在富水地段上,而选在下游粘土层较厚的地方,如果工程兴建前进行必要的地质环境勘察论证工作,从地质环境角度采取一些预防措施,也许就可以减少现今高额的环保投入和污染治理费用。2.分析建设工程所在区域的地形地貌、地质构造、水文地质单元,建立区域地下水补、迳、排概念,籍此分析地下水可能的污染方式、途径、影响范围和污染发展方向。分析研究建设工程对地下水的污染方式和途径是评价地下水环境影响,提出预防治理措施的前提和依据。地下水污染的途径是多样的,地下水污染往往是几种途径同时作用的综合结果。分析评价时应分清主次,抓住主要的污染途径。(1)从渗入方式上分析,污染物可以通过渗坑、渗井经包气带点状污染地下水;也可以经过河流、渗渠线状(带状)污染地下水;还可以经灌溉、降水淋渗方式,以面状污染地下水。(2)按水力学特点可以是:①间歇入渗型,如降水淋渗、灌溉入渗等;②连续入渗型,如河渠、渗井等;③越流污染型,污染物通过弱透水层、天窗、井孔等进入相邻含水层;④迳流污染型,污染物跟随地下水一起迳流扩散,污染下游地下水。分析研究中应注意,天然条件下的地下水水质与原来的沉积环境和补给、径流、排泄条件关系更大。如一些地区的咸水、深埋的高矿化封存水等都反映了当时的沉积环境。大气降水、地表水对地下水水质的改造,仅限于浅部几百米深度内,即积极参与“三水”转化、交替循环快的那部分水。尤其是潜水含水层,交替循环快,水质好,是工农业及城市生活用水的主要水源,也是环评工作的主要研究对象。地下水的水化学场是水文地球化学学科研究的重要内容,可以通过水化学场的分析研究解决诸多水文地质方面的问题,如生成环境、影响因素、影响过程及地下水的补给来源等。因此对地下水的水质演变(时间、空间)规律的研究十分重要。例4:XXX垃圾填埋场建设工程环境影响评价问题:垃圾填埋场是否会影响西北部(下游)的奥陶系岩溶水。垃圾填埋场拟建于a山东侧的山坳内(见照片),受地形地貌、地质构造及地层岩性条件的控制,在拟建垃圾处理场区形成一个小的独立的半封闭的水文地质单元。在拟建垃圾处理场区西北a山顶部为寒武系张夏组灰bac岩,地势较高,一般不含水,只有在降水后形成的岩溶地下水顺层向北西方向径流,排出场区以外,在调查中发现,西部的b山、c山,在降水后有滞后泉,而a山一带在降水后没有发现滞后泉,只有地表径流,反映了a山顶上的张夏组灰岩分布范围小、厚度薄,储水能力很小,降水入渗后不能形成地下水径流。在场区内大气降水一般先形成地表径流,进一步下渗补给浅层地下水。在拟建垃圾处理场区,第四系残坡积物中地下水主要接受大气降水和西北部a山地表径流的补给。接受补给后,地下水一般沿地形坡向向东南径流,而下伏的馒头组泥页岩系地层在区域上一般被视为不透水层,不含水。在馒头组砂页岩中所夹的薄层泥质白云岩裂隙岩溶不发育,区内未见出露,补给条件差,富水性差。垃圾处理场区东南方向的第四系孔隙地下水一般沿地形坡向向东南径流。下伏的下寒武统馒头组地层岩性为页岩、砂岩夹薄层泥质白云岩,富水性差,视为不透水岩层。因此正常情况下,垃圾处理场区地下水不会影响工作区西北部的奥陶系裂隙岩溶水。但是,当垃圾堆放超过张夏组灰岩底板时,垃圾中的渗滤液就会透过张夏组灰岩向西北方向渗透,到区域北部与奥陶系灰岩接触时,就会影响奥陶系裂隙岩溶水。综上所述:只要垃圾堆放高度不高于a山上张夏组灰岩底板(标高78.21米),就不会影响区域北部奥陶系灰岩中的裂隙岩溶水。3.分析建设工程所在地的包气带类型、岩性结构、渗透性能等,分析污染物可能的污染途径及形成污染的难易程度。前已述及,包气带是潜水面至地表的那部分地质体,其中没有充满液态水,包含有与大气连通的气体。是地表水包括其它物质进入地下水含水层的必由途径。一方面起着保护地下水水质不受污染或少受污染的作用。另一方面,起着接受地表水补给,增加地下水资源量的作用。因此,包气带的环境功能十分重要。工程建设往往通过改变浅表部分,使污染物不易进入地下,而达到对地下水水质保护的目的。但这种改变又使包气带原有的结构和性能受到影响,从而造成非污染生态影响——更多的是减少了地下水接受入渗补给的面积,堵塞了入渗通道致使地下水接受的入渗补给量减少。影响包气带环境功能的主要因素有:地层结构、岩性、包气带厚度等。阳离子交替吸附、氧化还原、生物分解等作用,仅在污染强度小、非连续污染时起作用。对于连续性的较强污染源作用轻微,在实际工作中,一般都忽略了这些作用。多数情况下,污染物都是自上而下经过包气带进入含水层的,污染对象主要是包气带和浅部含水层。对地下水的污染程度,除受原始污染物的化学成分、浓度以及当地的降水、迳流、蒸发、蒸腾和入渗等条件影响外,还受包气带的地质结构、岩石成分、厚度、饱水度及对污染物的吸附滞留能力等困素的影响。一般说来,颗粒细密渗透性差,吸附能力强,则污染物迁移慢;反之,颗粒粗大松散,渗透性好,吸附性能差,则污染物迁移快,污染范围大。一般地讲,在岩溶裂隙水分布区、风化裂隙水分布区及河床、河漫滩、洪积扇顶部等孔隙水分布区,地表渗透性很强,污染物很容易随水流渗入到含水层中;在冲洪积扇中部、河流低阶地处,第四系沉积物颗粒变细、渗透性变差,对渗入水流有一定的阻隔作用,岩石颗粒对污染物有一定的吸附作用,可以在很大程度上阻滞污染物进入含水层;在冲洪积扇前缘、河流下游阶地上,第四系堆积物颗粒更细,往往有一定厚度的亚粘土层或粘土层分布,其渗透性能很弱,隔水隔污作用强,污染物很难渗入到含水层中。例5:案例1所介绍工程建设区位于河流冲积扇的轴部主河道带上,包气带厚20—30米,包气带岩性以中细砂类为主,局部为粗砂砾石。其下为岩溶十分发育的奥陶系石灰岩,岩溶地下水是当地的主要供水水源。虽然包气带厚度较大,但岩性颗粒较粗,渗透性能极强,大气降水、地表水极易通过包气带渗入地下,首先补给孔隙水,再补给岩溶水包气带防渗隔污能力极差;案例2.3所介绍工程建设区地表石灰岩裸露,包气带岩性为岩溶裂隙非常发育的奥陶系石灰岩,地下水位埋深在50—80米之间。虽然包气带厚度较大,但基本无防渗隔污能力。在上述地质条件下,地表污染物会很快进入地下并迅速向下游扩展。案例3是已建成的工程,已证实了上述分析。4.综合分析工程所在地的环境水文地质条件,地下水的环境功能,就其敏感性、重要性作出结论。分析包气带入渗功能和含水层富水性及地下水质量,最终是为了确定工程建设区段的地质环境繁感性和保护工作的重要性,从而确定评价工作的评价范围、研究深度和工作等级。虽然目前还不容易定量的进行分析评价和描述,但应通过该部分的分析结论,明确地下水环境条件的繁感程度和水资源用途的重要程度。(五)分析评价工作中需注意的其他问题1.地下水是一种溶液,在渗流过程中形成区域性、复杂的地下水化学类型,自然条件下可形成高氟区、高硬度区及硫酸盐、氯化物的高浓度区,某些组分的超标,并不直接意味着建设项目的污染,应了解本地区的地下水化学背景。2.注意调查了解建设项目所在地的矿产分布情况。如石膏矿可溶出硫酸盐;某些非金属矿中可溶出砷、硫、磷等;铁矿中可溶出铁、锰等;金、汞、铅矿有共生性,可溶出重金属离子;含煤地层中地下的硫酸盐、总硬度、氟化物等含量偏高。3.建设项目特征污染物是一种污染物指示剂,应作为分析评价的重点。尤其应注意上、下游及距污染源不同距离各监测点的特征污染物的浓度变化,据此可以分析研究污染物的扩散方向、影响范围、污染程度及对保护目标的影响程度等。例6:山东省常见地下水类型及其特征1.松散岩类孔隙水孔隙水含水层根据成因不同,又可进一步分为:黄河冲积型、山前冲洪积型,山间谷地冲洪积型等类型。由于成因类型不同,其含水层和包气带性质差别很大。(1)黄河冲积孔隙含水层:主要分布在菏泽、济宁(西部)、聊城、滨州、东营等地。由于地处黄河下游,黄河进入平原区流速变小,携带粗颗粒物质的能力变弱。在山东境内主要沉积粘性土、粉砂等细王文璟《地下水环境影响评价》颗粒物质。在古地理环境中,广大平原区逐渐下降,河流不断改道,使古河道带和古河道间带沉积物在空间上层迭交错分布,呈多层结构。该类地区水力坡度平缓(约1/5千~1/1万),含水层渗透系数小(1.0-0.01米/日),地下水水平径流速度十分微弱。地下水以垂直运动为主,即在当地渗入补给,又在当地蒸发排泄。一般,在0~60米深度内,地下水为潜水或微承压水,与大气降水垂直交替作用密切,主要富集浅层淡水。浅层淡水以下,地下水垂直运动和水平运动都十分滞缓,一定的古地理环境中形成的咸水体在浅层淡水下普遍分布,因而造成咸水、淡水在垂直方向上的多层结构。(2)山前冲洪积孔隙含水层主要分布在鲁中南山区北部胶济铁路沿线以北、南四湖京杭运河以东及郯城以南的山前冲洪积平原。其沉积物来源于鲁南山区,含水层颗粒以中粗砂为主。地下水除接受大气降水渗入补给外,还接受来源于山区的地表水的渗入补给以及来自山区的侧向迳流补给。该类地区含水层渗透能力强,地下水迳流快,地下水水质好、水量大,是工农业及城镇生活用水的良好水源,虽同属平原,但与黄河冲积平原相比其地质、水文地质条件差别很大。在河流出山口附近称为冲积扇的“首部”或“顶部”,在这里沉积物颗粒粗,含水层岩性为中粗砂和砂砾石,单层厚度大,层次较少;离开山区至冲积扇中部,沉积物颗粒逐渐变细,垂直方向上呈现韵律变化:多层中细砂、中粗砂、粗砂砾石相间排列。上部为潜水含水层,下部为承压含水层;再往下游或向两侧至冲洪积扇前缘或边缘地带,沉积物颗粒更细,以粘性土层为主,中细砂、粗砂层较薄,呈多层次夹在粘性土层中。横向上,冲洪积扇的边缘地带,沉积物颗粒也较细,这里往往是两个相邻冲洪积扇相互迭置、交替沉积的地段,其颗粒细小,无良好含水层。(3)山间谷地冲洪积孔隙含水层山区河流在山间盆地、谷地中都沉积一定厚度和宽度的砂砾石层,称为山间河谷冲洪积孔隙含水层。这类含水层沿河谷呈长条形分布,发育的宽度和厚度受地质构造条件控制。该类含水层主要依靠地表水渗漏补给和两侧山区裂隙水的侧向补给,降水入渗补给处于次要地位。河谷冲洪积含水层是山区地下水的重要富集部位,也可形成供水水源地。2.碳酸盐岩类裂隙岩溶水碳酸盐岩的特点是其本身可被水流溶蚀,形成溶蚀裂隙、溶孔、溶洞等。在山东能够形成供水水源地的主要指寒武、奥陶系石灰岩,主要分布在沂沭断裂带以西的鲁中南地区。以济南、章丘、淄博、泰安、莱芜、枣庄、临沂及滕州、兖州一带最具代表性。寒武系下统为厚层页岩夹灰岩,中上统为石灰岩夹页岩。寒武系总厚度600~1400米,下奥陶统为厚层白云质灰岩,中奥陶统为厚层质纯灰岩,总厚度400~1100米。岩溶水富集的最大特点是开采资源的不均匀性,碳酸盐岩广泛出露的山区是岩溶地下水的补给区,可充分接受大气降水的入渗补给,但蓄存条件差,补给区向下游迳流通畅地下水开采资源较贫乏,往往造成人畜饮水困难,灌溉用水不足。岩溶水迳流至下游排泄区,则开采资源十分丰富,往往有大泉出露,形成大、中型供水水源地。同一个岩溶水水文地质单元中,开采资源贫富差异十分突出。在石灰岩裸露区,其地表岩溶发育,有利于大气降水的入渗补给,在石灰岩浅埋区,覆盖物厚度多在数米至数十米之间,沉积物多为山前冲洪积的粗砂砾石及中细砂或粘土等,分布极不均匀,规律性差,往往也具有较强的渗透性,亦是岩溶地下水的主要补给区。济南泉域的玉符河下游和十六里河一带(兴济河下游)均属此类情况。岩溶地下水无论是水平方向还是垂直方向迳流速度都很快,地表污染物一旦进入含水层,便会在迳流作用下迅速扩散,形成大面积的地下水污染。3.决状岩类风化裂隙水主要指变质岩、岩浆岩、碎屑岩分布区的风化裂隙水。鲁中南山区除碳酸岩地层和河谷冲积层分布范围之外的基岩区均属此类型。鲁东山区除小范围的大理岩和河谷冲积层外,大面积分布的也是变质岩、岩浆岩风化裂隙水。上属岩石不具可溶性,岩石表层在物理风化、生物风化作用下出现裂隙。坚硬岩石分布区的风化深度一般在10米左右,松软岩石分布区风化深度可达20米左右,在断裂、褶皱等构造破碎部位,裂隙发育深度更深一些,但范围很小。风化裂隙从地表向深部发育逐渐减少,直至消失。深部为致密坚硬岩石成为隔水底板,裂隙水含水层接受大气降水渗入补给,在发育深度内作浅部循环,顺山坡向沟谷以下降泉的形式排泄,补给地表水。风化裂隙水受季节影响明显,雨季含水层迅速得到补充,水位抬升,向下游迳流速度加快,在山脚下形成细细的泉流。雨季一过,顺山坡由上到下,裂隙含水层逐渐疏干,泉流逐渐减小直至干涸。裂隙含水层富水性差,一般不具有集中供水意义,只适合分散的居民用水或少量的农业用水。但裂隙水对维护山区植被生长、保护山区生态环境作用十分重要。',)

提供地下水环境影响分析,地下水环境影响预测会员下载,编号:1700757676,格式为 docx,文件大小为33页,请使用软件:wps,office word 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。

下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载