初中语文人教统编版八年级上册-第六单元-23

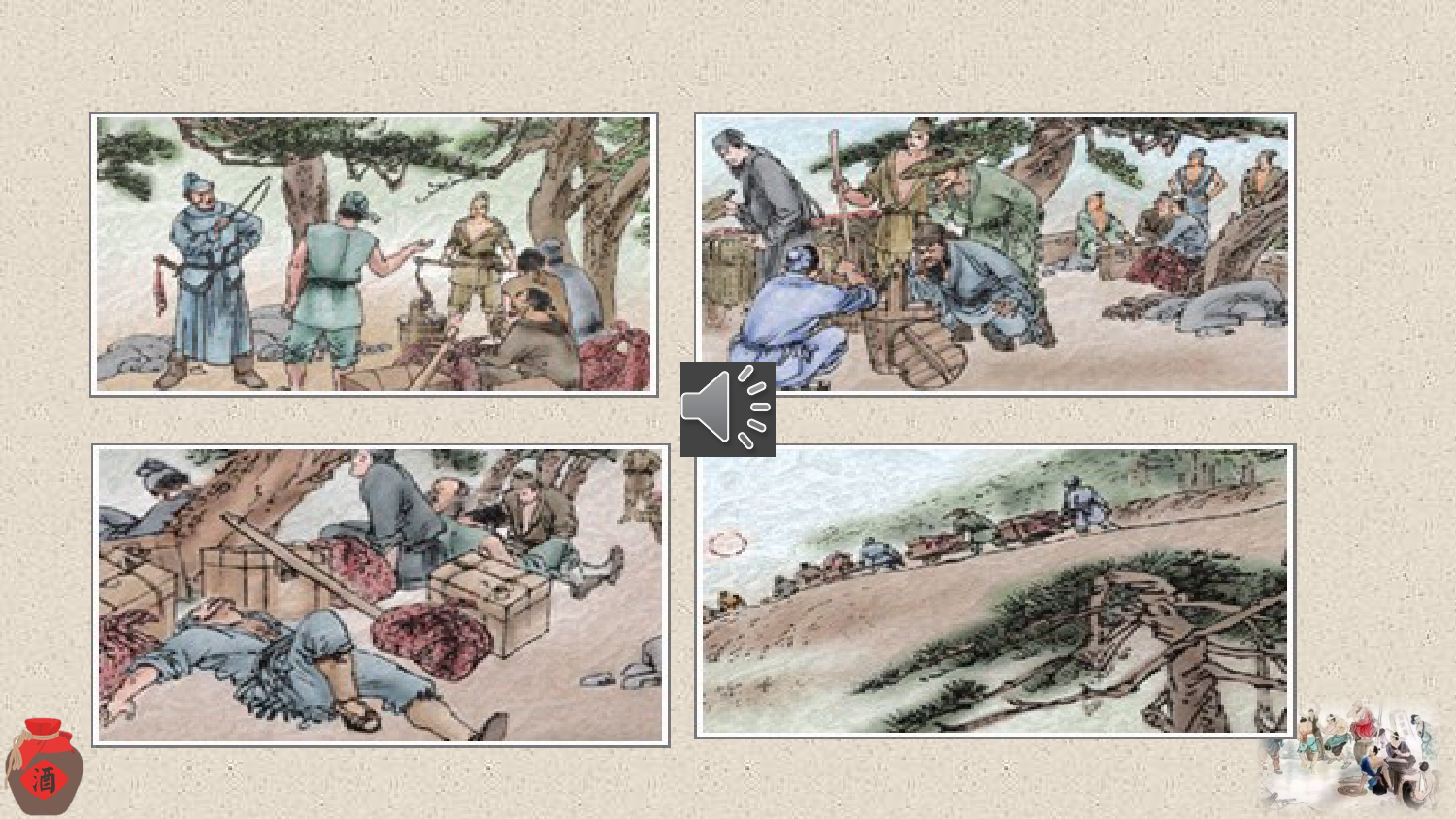

第六单元23.1得道多助,失道寡助学习目标借助注释和工具书,了解主要内容。把握文章的论点、论据、论证结构及论证方法等,体会孟子说理的特点。正确理解并认识“得道多助,失道寡助”的含义,并从中得到应有的教益。天时不地利,地利不如人和。得道多助,失道寡助。民为贵,社稷次之,君为轻不以规矩,不成方圆五十步笑百步尽信书不如无书——孟子孟子(约前372-前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一,被推尊为“亚圣”。他主张实行“仁政”,反对武力兼并,反对暴政害民。他的“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,在当时是有进步意义的,对后世的政治思想也有积极的影响。作者简介孟子生活的社会动荡不安,是人民生活十分痛苦的战国时代。面对这样的社会现实,孟子最早提出了“民贵君轻”的主张,呼吁各国诸侯重视人民的作用,主张实行“仁政”“王道”。孟子的这些思想、言论及政治主张被记录在《孟子》一书中。写作背景《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极具特色的散文专著。其文气势磅礴,逻辑严密,又长于比喻,用形象化的事物和语言说明复杂的道理,对后世散文的发展有很大影响。知识链接——《孟子》天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。如:及,比得上城:内城郭:外城环:围夫:句首语气词得:得到,获得然而:这样却译文:天时比不上地利,地利比不上人和。(比如一座)方圆三里的内城,(只有)七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。(采用)包围的方式攻城,必定有得天时之处,这样却不能取胜,是因为天时比不上地利啊。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。城:城墙池:护城河兵革:泛指武器装备坚利:坚硬锋利米粟:泛指粮食委:放弃去:离开故:所以,因此以:依靠固:巩固险:险要威:震慑,威慑利:锋利,锐利译文:城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,(但守城一方还是)弃城而逃,这是因为地利比不上人和啊。所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去,)不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。得道:能够施行治国的正道,即行仁政寡:少至:极点畔:背叛顺:归顺,服从君子:指能行仁政的君主能施行仁政的君主,支持、帮助他的人就多,不施行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。凭借天下人都归顺他的条件,去攻打(连)内外亲属都背叛的寡助之君,所以能行仁政的君主要么不作战,(如果)作战就一定会取得胜利。亲戚畔之(同“叛”,背叛)通假字七里之郭(古义:外城。今义:姓氏)池非不深也(古义:护城河。今义:池塘)兵革非不坚利也(古义:兵器。今义:军人)委而去之(古义:放弃。今义:委任)委而去之(古义:离开。今义:从所在地到别的地方去,跟“来”相对)古今异义(1)利地利不如人和兵革非不坚利也(2)城三里之城城非不高也一词多义优势锋利内城城墙1.本文提出了什么中心论点?天时不如地利,地利不如人和。整体感知2.文章第5、6、7句运用了什么句式?有什么表达效果?(1)运用排比句式,从反面强调“人和”的重要性。(2)运用对举句式,将“得道者”与“失道者”的后果互相衬映,点明文章主旨,突出“仁政”的重要性。整体感知3.本文运用了哪些论证方法来论证观点?结合文章内容具体分析。(1)举例论证。运用战例,分别从攻和守的角度论证“天时不如地利”“地利不如人和”,突出了“人和”的重要性。(2)对比论证。将“得道者多助”与“失道者寡助”进行对比,将“寡助之至,亲戚畔之”与“多助之至,天下顺之”进行对比,强调了“得道”的重要性。整体感知1.应该怎样看待孟子“人和”的主张?孟子提出的“人和”,是他的“仁政”“民本”思想体系的一个组成部分,强调做任何事情都必须要顺应民心。这一观点反映了孟子在那个历史发展的特定阶段中的远见卓识和对人民力量的重视,不仅在当时具有进步性,而且对于我们现代社会也有借鉴作用。但我们也应当看到,孟子提出的“人和”主张,其根本目的在于维护封建社会的统治,这就不可避免地使他的这一观点带有时代的局限性。合作探究《得道多助,失道寡助》一文,通过对天时、地利、人和三个条件的比较,说明决定战争胜负的根本条件是人心的向背,而决定人心向背的是是否施行“仁政”,从而阐明施行“仁政”的必要性。文章主旨层次清楚,结构完整,论证严密,并使用举例论证、对比论证、道理论证、类比论证,善于说理。文本特色运用排比、对偶、顶真等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力、感召力。下列对《得道多助,失道寡助》的理解,不正确的一项是()A.本文的中心论点是“天时不如地利,地利不如人和”。B.作者从城高、池深、兵器锐利、粮食充足四个方面强调作战方所具备的“地利”,然后笔锋一转,指出即使如此,仍有人弃城而逃,自然地得出“地利不如人和”的结论。C.本文中与“得道者”意思相同的一个词是“君子”,即能行仁政的君主。D.本文集中反映了孟子的“仁政”“法治”思想。课堂检测D解析:作者强调“民心”“仁政”的重要性,实则是希望君主实行“德治”,而非“法治”。答案示例谢谢欣赏

提供初中语文人教统编版八年级上册-第六单元-23会员下载,编号:1701028504,格式为 xlsx,文件大小为23页,请使用软件:wps,office Excel 进行编辑,PPT模板中文字,图片,动画效果均可修改,PPT模板下载后图片无水印,更多精品PPT素材下载尽在某某PPT网。所有作品均是用户自行上传分享并拥有版权或使用权,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。若您的权利被侵害,请联系963098962@qq.com进行删除处理。

下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载 下载

下载